Tout premier ferment utilisé pour faire du pain, le levain participe à l’image positive des produits de panification, sources d’énergie et de nutriments essentiels. Les consommateurs ont redécouvert le pain au levain dans les années 80 et en apprécient la diversité des goûts et de textures. Aujourd’hui, le levain sort des sentiers battus avec des saveurs nouvelles dans des applications inattendues, telles que les beignets, donuts, muffins, croissants ou biscuits. Côté salés, les tortillas, pizzas, foccacia, burgers, bagels ou hot-dog au levain s’invitent dans la restauration. Pour répondre à la demande croissante pour cet ingrédient si complexe, de nombreuses solutions sûres et pratiques, laissant libre cours à l’imagination, s’offrent aux professionnels partout dans le monde.

Un marché en pleine croissance

D’après Market.us, la taille du marché mondial du levain (ingrédients + produits intégrant du levain sous ses différentes formes) devrait atteindre environ 5,7 milliards de dollars d’ici 2034, contre 2,7 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 7,7 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Grâce aux pratiques traditionnelles de fabrication du pain et à une forte préférence pour les produits artisanaux, l’Europe représente encore le plus gros marché pour ce ferment, avec en 2024 plus de 39,20 % de parts de marché. L’évolution des modes de vie des consommateurs et de leurs choix alimentaires (goût, nutrition & naturalité) dans la région Asie-Pacifique stimule la croissance de ce marché. Dans les prochaines années, les spécialistes s’attendent à ce que le levain donne un nouveau souffle à l’industrie du pain à travers le monde.

Qu’est-ce que le levain ?

Il n’existe pas de définition légale établie et reconnue internationalement du pain au levain. Les descriptions et les définitions réglementaires diffèrent selon les pays. Toutefois dans la pratique professionnelle,

« un levain est obtenu par fermentation d’un substrat de céréales ou de pseudo-céréales par des bactéries lactiques (LAB) et des levures qui peuvent être naturellement présentes ou ajoutées à la fermentation », souligne Héliciane Clement, chercheuse en science des aliments et experte du levain chez Lesaffre.

Les levains peuvent être classés en 3 grands types suivant l’objectif visé :

- Un agent levant avec une microflore active dans lesquels bactéries et levures co-existent. Au-delà des améliorations organoleptiques, le levain vivant assure à la fois la levée et l’acidification de la pâte.

- Un acidifiant et un vecteur d’arômes correspondant à la famille des levains dit « bactériens » caractérisés par une forte prédominance des bactéries lactiques à l’origine d’une acidification marquée du milieu. L’apport de levure de boulangerie au pétrin est nécessaire pour faire lever la pâte, la concentration en levures (moins de 106 CFU) étant insuffisante.

- Un agent aromatique correspondant à la famille des levains soumis à un processus de séchage et sans pouvoir fermentaire, également appelés levains dévitalisés ou inactivés.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses méthodes pour réaliser un levain, ce qui ouvre les portes de l’imagination des professionnels et le champ des applications (pains, pizzas, viennoiseries, brioches, panettone, biscuits salés…).

Vous avez certainement consommé des pains au levain de différents goûts et textures ? C’est parfaitement normal. Il n’existe pas un levain mais une multitude, que de très nombreux paramètres peuvent faire varier.

- Premièrement, les matières premières qui le composent.

« En France, pour qu’un pain soit qualifié de « pain au levain », la réglementation spécifie qu’il doit être composé de farine de seigle ou de blé. Mais dans d’autres pays, on peut utiliser des farines de riz, de manioc, de pois chiches, etc. », indique Héliciane Clement.

- La façon d’inoculer le levain le fait également varier. L’inoculation peut être spontanée, en mélangeant de l’eau et de la farine et en rafraîchissant régulièrement pour qu’un consortium de micro-organismes se forme naturellement. Elle peut également être réalisée grâce à un starter de levain, avec des micro-organismes sélectionnés pour obtenir un levain actif prêt à l’emploi.

- Enfin, les procédés d’entretien du levain comprennent de nombreux paramètres pouvant le modifier à l’infini : température, hydratation, quantité d’inoculum…

Pas de levain sans levure

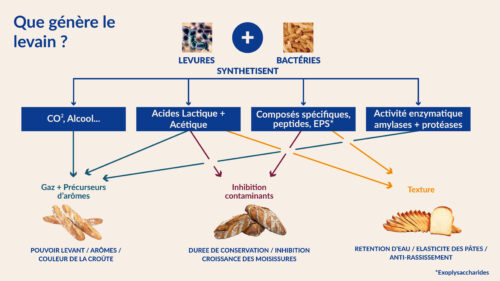

Contrairement à une idée répandue, pas de pain levé sans levures. Le levain traditionnel en contient naturellement et l’espèce la plus couramment retrouvé est Saccharomyces cerevisiae, la célèbre levure de boulangerie, dont il existe de nombreuses souches sauvages. A noter que plus de 40 espèces de levure de différents genres (Kazachstania , Candida, Pichia…) ont d’ores et déjà été décrites dans l’écosystème du levain(1). Bien que la principale contribution des levures du levain soit la levée de la pâte, et donc la texture de la mie, elles jouent également un rôle important dans la formation des arômes du pain, permise par une fermentation lente.

Le deuxième ferment essentiel au levain sont les bactéries lactiques avec certaines espèces fréquemment rencontrées telles que Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis et Fructilactobacillus sanfranciscensis, mais plus de 110 espèces de bactéries ont été répertoriées dans les levains.

Lors de la fermentation, les bactéries lactiques produisent notamment de l’acide lactique et de l’acide acétique, ce qui génère de l’acidité et abaisse le pH de la pâte. Vous comprendrez maintenant pourquoi certains pains au levain ont une acidité typique. Cette fermentation lactique propre à ces bactéries a aussi l’avantage d’inhiber l’activité des micro-organismes fongiques susceptibles de faire moisir le pain et de ralentir son rassissement. De nombreux pains au levain peuvent ainsi être consommés sur plusieurs jours, ce qui est un atout pour limiter le gaspillage alimentaire.

Pour les fabricants de levain, la connaissance de la microbiologie du levain est capitale pour créer des associations de souches de levures et de bactéries qui façonneront le profil sensoriel de leurs produits. Par exemple, la flore microbienne d’un levain spécifique à la tourte seigle apportera des notes acidulées, fruitées et acétiques tandis que celle d’un levain pour panettone apportera des notes crémeuses typique du beurre et une acidité lactique. Tout l’art est de bien orienter et de maîtriser l’écosystème vivant du levain, souvent le fruit de plusieurs années d’expérience.

Levures & bactéries indissociables dans le levain

On sait aujourd’hui que ces deux ferments, agissent de façon complémentaire dans le microbiote panaire et contribuent ensemble à la texture et au goût du pain. Preuve de cette synergie, les acides aminés libérés grâce à l’action des peptidases des bactéries lactiques sont utilisés par les levures pour produire des composés aromatiques.

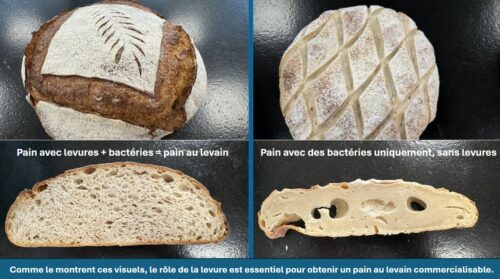

Ces deux micro-organismes sont aussi indissociables parce que les bactéries lactiques seules produisent trop peu de CO2 pour faire lever pâte. Avec une production de CO2 trois à quatre fois supérieure à celle des bactéries lactiques, la présence de levure est indispensable pour obtenir un volume satisfaisant.

Dans la pratique, de nombreux boulangers ajoutent une pointe de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) à la dernière phase du pétrissage, pour booster la levée des pâtes manquant de peps. La réglementation française relative à la fabrication du levain, qui est l’une des plus strictes au monde, autorise par exemple une dose maximale de 0,2% par rapport au poids de farine. Cette pratique est d’ailleurs salvatrice sur des pâtes acides (pH<4,5) où la concentration en acides organiques pénalise l’activité fermentaire des levures.

Comment les professionnels développent l’offre de produits de panification « levain » ?

De nos jours, une grande majorité de boulangers et industriels achètent des starters (ferments panaires associant des souches pures sélectionnées de levures & bactéries actives) et levains vivants actifs prêts à l’emploi (liquide ou pâteux). Et c’est une chance pour la démocratisation du levain, mais aussi pour les consommateurs, qui découvrent des produits de panification de plus en plus variés à base de levain, tels que des sandwichs, des brioches, des pains spéciaux, des rolls, des crumpets, des crakers suédois, des pains de mie, des pizzas…

« Grâce à la combinaison étudiée de souches de levures et de bactéries lactiques issues de levain, les starters permettent à chaque boulanger de créer son propre levain, selon des méthodes traditionnelles, en une seule étape de fermentation. Chaque starter apporte un profil aromatique spécifique au pain fabriqué en fonction de la farine utilisée, du process de fermentation utilisé et le diagramme de panification appliqué, donnant ainsi des notes typiques « levain » au produit fini : plus ou moins acétique, davantage lactique, fruitée, épicée… », explique Madeleine Nlandu Mputu, Baking Project Management Officer chez Lesaffre.

En parallèle les levains vivants prêts à l’emploi combinent tous les avantages du levain fabriqué par le boulanger sans ses inconvénients. Réalisées comme un levain traditionnel à partir de farines sélectionnées (blé, seigle, sarrasin, petit épeautre…), d’eau, de levures et de bactéries lactiques, ils sont appréciés par les professionnels qu’ils soient débutants ou expérimentés. En effet, les boulangers apposent grâce à la maîtrise de leurs recettes et de leurs process leur propre signature à leurs pains et brioches.

Et saviez-vous que le levain peut être un levier pour développer des douceurs moins riches en matières grasses ?

« Au sein du Baking Center™ Lesaffre, nous avons effectivement montré que notre levain vivant de blé dur (LVBD 3000) dosé entre 5 et 15% du poids de farine apporte des notes beurrées et lactées au produit fini permettant ainsi de diminuer de 10 à 20% la part de beurre en fonction du type de recette de brioche utilisée, sans impact sur son goût et son odeur », explique Madeleine Nlandu Mputu.

Tous les arômes du levain concentrés…

L’essor de l’offre de produits à la typicité des levains s’étoffe également grâce au développement de levains dévitalisés sous forme poudre, liquide ou pâteuse. Simples à utiliser (dosés pour la version poudre entre 1 à 4-5 % du poids de farine), ils permettent à partir d’une recette de pâte de réaliser plus d’une dizaine de pains différents. « Avec des arômes incomparables, ces levains dévitalisés sont issus d’un séchage de levains traditionnels », souligne Madeleine Nlandu Mputu. Les professionnels de la boulangerie, mais aussi de la pâtisserie ou de la biscuiterie peuvent choisir leur référence en fonction de la base des farines (blé, seigle, germe de blé, orge, sarrasin, épeautre…), de la couleur (du blanc au brun foncé), du niveau d’acidité et du profil aromatique attendu.

Des préparations ultra-pratiques et économiques sont également développés. L’une d’elles sera préférée avec l’arrivée cet hiver du très populaire panettone.

« Sur la base d’une préparation tout-en-un, nous avons mis au point un blend à base de levain sans monoglycérides, ni DATEM qui permet de fabriquer un Panettone au goût et à la texture authentique, en 5 à 6 heures au lieu au lieu des 48 à 72 heures habituelles », explique Madeleine Nlandu Mputu.

Grâce à sa polyvalence, le levain sait s’adapter avec des profils aromatiques plus doux, plus lactés qui trouvent aujourd’hui des débouchés discrets pour la production de pains à hamburger, de crêpes, de gaufres et de beignets. Et les consommateurs ne sont pas en reste pour tester eux aussi des recettes originales comme le cookie au levain aux pépites de chocolat (Sourdough Chocolate Chip Cookies) qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Quels sont aujourd’hui les leviers qui dopent l’innovation dans le levain et les farines fermentées ?

La recherche autour du levain, de sa flore et de ses fonctionnalités est particulièrement active. Plusieurs grands axes se dessinent au regard des brevets et des publications scientifiques :

- La compréhension de l’écosystème microbien pour mieux le maîtriser

Le projet Metapath auquel Lesaffre est associé a justement pour ambition d’étudier plus en profondeur les dynamiques du consortium microbien du levain afin de mieux les comprendre. « La composition complexe et très variable de la farine évolue constamment une fois mélangée à l’eau, en raison de la grande diversité d’enzymes et de micro-organismes en présence, en interaction permanente les uns avec les autres et sensibles aux facteurs environnementaux. L’ensemble de ces facteurs fait du levain un outil puissant et robuste mais difficile à maîtriser. Le projet Metapath vise à pouvoir évaluer l’impact de chaque paramètre (matières premières, microorganismes, procédé) sur la fermentation du levain : pourquoi le levain s’acidifie plus parfois, ou moins, pourquoi il change d’odeur », détaille Héliciane Clement. Lancé en 2021, le projet Metapath doit se conclure fin 2025.

Des approches multi-omiques permettent un profilage complet de la composition de la communauté microbienne, des profils d’expression génétique, des activités métaboliques et des résultats fonctionnels pendant la fermentation.

Demain, des starters sur mesure pourraient être développés avec les caractéristiques souhaitées, telles que la levée de la pâte, la tolérance à l’acidité et la production de composés volatils spécifiques.

- L’optimisation des capacités antifongique des levains

D’après Oleinikova & al (2025), le levain est l’une des meilleures alternatives aux conservateurs chimiques(2). En explorant la biodiversité microbienne des levains, des recherches sont menées pour sélectionner les bactéries les plus performantes productrices de substances antimicrobiennes, prolongeant la durée de conservation des pains. De même, des co-fermentations de bactéries lactiques-propioniques sont examinées avec l’objectif de proposer des alternatives naturelles au propionate de calcium(3), un conservateur couramment utilisé dans les produits de panification emballés.

- Dans une démarche RSE, le levain responsable tend aussi à se développer avec des solutions sur mesure pour transformer les déchets de pain en levain chez les professionnels. Environ 10 % du pain produit dans le monde est gaspillé au cours de la chaîne d’approvisionnement, du fabricant au consommateur final. En raison de sa teneur élevée en glucides, les déchets de pain une fois hydrolysés par des enzymes d’origine microbienne sont considérés comme une excellente matière première pour la fermentation et la production de levain(4).

- L’exploration du potentiel fonctionnel de levain réalisé avec des ingrédients non conventionnels tels que des céréales (riz, avoine, sorgho, orge, millet, teff, Tritordeum …), des pseudo-céréales (sarrasin, amarante quinoa…), des farines de légumineuses (pois-chiche, pois…) et des sous-produits céréaliers(5). L’accent est mis sur le rôle de la fermentation dans la valorisation des propriétés nutritionnelles, fonctionnelles et technologiques de ces alternatives ou compléments au blé et au seigle.

- L’amélioration des qualités organoleptiques des pains sans gluten ou à teneur réduite en gluten grâce à des levains sélectionnés Au-delà de l’aspect sensoriel, l’incorporation de levain constitue une approche prometteuse pour améliorer la qualité technologique et nutritionnelle des pains sans gluten ou à teneur réduite en gluten, généralement destinés aux personnes souffrant d’intolérance au gluten non cœliaque et de syndrome du côlon irritable (SCI) (6).

Dans un contexte de transition alimentaire et de valorisation des filières céréalières, le levain constitue un ferment d’avenir : capable d’améliorer la qualité organoleptique et la conservation des produits, de réduire le recours aux additifs, et de contribuer à une alimentation plus responsable. La compréhension fine de ses communautés microbiennes, de leurs interactions et de leurs fonctions métaboliques ouvre la voie à des leviers technologiques majeurs pour la panification de demain.

En unissant science et savoir-faire, il réconcilie performance technologique, authenticité et durabilité — des valeurs au cœur des enjeux actuels de la boulangerie mondiale.

Pain au levain : des bienfaits pour la santé ?

La littérature scientifique sur les potentiels bénéfices nutritionnels du levain est riche. Toutefois, la variabilité des farines, des recettes, des souches, des quantités de ferments et des procédés de fabrication est telle qu’il est à ce jour impossible de dégager un consensus scientifique clair sur d’éventuels bienfaits. C’est pourquoi, les autorités sanitaires, telles que l’EFSA et la FDA n’ont jusqu’à présent approuvé aucune allégation relative aux bienfaits du levain pour la santé. Il convient de se référer aux récentes publications scientifiques de Ribet(7) et al. (2023) et d’Amico(8) et al. (2023) pour comprendre que nombre de bénéfices santé vantés dans les magazines, sur les médias sociaux et par certains boulangers ne sont pas pertinents. Pour les professionnels de la panification, il est aujourd’hui contre-productif d’opposer la levure et le levain sur le plan de la santé. Comme déjà évoqué sur ce blog, le pain à base de farine de céréales, d’eau et de sel qu’il soit sur base levain ou levure est un aliment vecteur de nutrition et de santé à partir du moment où il est consommé raisonnablement, comme tout aliment. Aujourd’hui, un bon « pain » répondant aux attentes des consommateurs en termes de goût, de texture et valeur nutritionnelle repose sur une équation complexe entre choix des ingrédients, des ferments et du procédé de fabrication au cœur des recherches de l’équipe du Centre d’Excellence Breadmaking Research & Innovation du Lesaffre Institut of Science & Technology.

Sources :

- Calvert MD, Madden AA, Nichols LM, Haddad NM, Lahne J, Dunn RR, McKenney EA. A review of sourdough starters: ecology, practices, and sensory quality with applications for baking and recommendations for future research. PeerJ. 2021 May 10;9:e11389. doi: 10.7717/peerj.11389.

- Oleinikova Y, Amangeldi A, Zhaksylyk A, Saubenova M, Sadanov A. Sourdough Microbiota for Improving Bread Preservation and Safety: Main Directions and New Strategies. Foods. 2025 Jul 11;14(14):2443. doi: 10.3390/foods14142443. PMID: 40724264; PMCID: PMC12542873.

- Yujuan Yu, Jiale Wang, Faizan Ahmed Sadiq, Honghong Cheng, Aowen Liu, Yan Liu, Senmiao Tian, Jingjing Liang, Ling Zhu, Guohua Zhang, Enhancing sourdough fermentation with AI and multi-omics: From natural diversity to synthetic microbial community,Trends in Food Science & Technology, Volume 165, 2025, 105233, ISSN 0924-2244, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2025.105233.

- Fois, S.; Tolu, V.; Sanna, V.; Loddo, A.; Sanna, M.; Piu, P.P.; Piras, D.; Roggio, T.;

- Catzeddu, P. Valorizing Carasau Bread Residue Through Sourdough Fermentation: From Bread Waste to Bread Taste. Microorganisms 2025, 13, 1745. https://doi.org/10.3390/microorganisms13081745

- Islam, M.A.; Islam, S. Sourdough Bread Quality: Facts and Factors. Foods 2024, 13, 2132. https://doi.org/10.3390/foods13132132

- Hernández-Figueroa, RH ; López-Malo, A. ; Mani-López, E. Fermentation du levain et réduction du gluten : une approche biotechnologique pour les troubles liés au gluten. Microbiol. Res. 2025 , 16 , 161. https://doi.org/10.3390/microbiolres16070161

- Ribet L, Dessalles R, Lesens C, Brusselaers N, Durand-Dubief M. Nutritional benefits of sourdoughs: a systematic Review. Adv Nutr. (2023) 14:22–9. doi: 10.1016/J.Advnut.2022.10.003 - DOI - PMC - PubMed

- D’Amico V, Gänzle M, Call L, Zwirzitz B, Grausgruber H, D’Amico S, Brouns F. Does sourdough bread provide clinically relevant health benefits? Front Nutr. 2023 Jul 20;10:1230043. doi: 10.3389/fnut.2023.1230043. PMID: 37545587; PMCID: PMC10399781.